Cenni Storici Sulla Chiesa e il Convento di San Rocco

23 Febbraio 2025 da valerio

Cenni Storici Sulla Chiesa e il Convento di San Rocco

CENNI STORICI SULLA CHIESA E IL CONVENTO DI SAN ROCCO

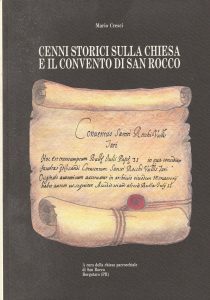

CONVENTUS S. ROCHI VALLIS TARI

Fvndeatur Anno 1503 vt patet ex Bulla Julij II.

Jncipien. Dum fructus vbers ,Dat. Rome apud S. Petrum 1503. octavo idos Decemb. Pont Anno I. Accedit altera Bulla Fundations Julij intidem. Papae II. Incipiens : Esponi nobis fecistis. .Dat .Bononie 1507. die 3 Ianuar. Pont. Anno 4.

Da “ De finitiones congregationis S. Mariae Consolationis Ordinis Eremitarum S. Agustini – Genuae MDCCVIII-

Archivio Parrochiale N :S : della Consolazione, Genova, Via della Consolazione .

Nel 1503 , dunque, cosi scrive Papa Giuliano della Rovere (1503 –1513 ) al Vicario del Vescovo di Piacenza “ Giulio Vescovo servo di Dio al diletto figlio Vicario del venerabile nostro fratello Vescovo di Piacenza, salute ed apostolica benedizione..

Siccome il sacro ordine dei diletti figli dei frati eremiti di S. Agostino ha prodotto e produrrà copiosi frutti nella propagazione della religione e della fede della chiesa cattolica.. riteniamo sia utile permettere l’ incremento dello stesso ordine e benignamente concediamo benigni favori .la richiesta esibita a noi da parte dei diletti figli abitanti di Borgo Val di Taro della Diocesi di Piacenza contiene la testimonianza che nel citato luogo non c’ è nessuna casa della ordine dei frati Eremitani di S. Agostino ai quali la gente del posto rivolge uno speciale sentimento di devozione “.

Infatti in” loco predicto construxerunt “ cioè “ avevano costruito una casa che fosse poi adibita alle necessità dei medesimi frati e per mezzo degli stessi frati fosse poi ampliata con un umile campanile con la campana, con un chiostro, un cimitero, un dormitorio, potessero i frati possedere gli orti e il loro frutti, avessero laboratori necessari per coloro che lavoravano. Per la qual cosa, da parte degli abitanti predetti a noi fu umilmente chiesto di concedere la licenza ai medesimi frati avere e di possedere la predetta casa per loro abitazione e di concedere licenza di proseguire nei lavori e ampliare le struttura della stessa e di abitarvi, pertanto, per sempre.

Rimandiamo queste decisioni, attraverso gli scritti apostolici, alla tua discrezione, senza pregiudizio alcuno.

Se chiamerai quelli che dovranno essere chiamati e troverai che cosi, cioè che il desiderio della popolazione avere quanto chiesto, ai detti frati elargirai, con la nostra autorità, di prendere la predetta casa per loro perpetuo uso ad abitazione e concederai di ampliarla costruendo un campanile umile con campana, con chiostro e con le altre officine sopradette e si costruirà una chiesa godrà del Diritto di Chiesa Parrochiale e di ogni altro diritto, purché questo giovi al bene di tutti .

Se concediamo questa licenza avverrà che essa sia concessa tramite la tua persona su insistenza degli abitanti, affinché alla detta casa e al Priore e ai frati che l’ abiteranno nel tempo giovi godere dei singoli e di tutti i privilegi concessi in genere a tutti i frati dell’ ordine.

Con la nostra autorità apostolica concediamo, quasi un dono speciale, nonostante il ricordo di Bonifaccio VIII, nostro predecessore, che proibiva ciò che noi concediamo ; di modo che i frati del predetto ordine o di qualunque altro ordine dei mendicanti no abbiano la presunzione di intraprendere di nuovo a costruire abitazioni, oppure di modificare quelle che già hanno in qualche città, castello , villa o altro luogo della zona, senza fare riferimento alla predetta proibizione e ricordandosi di tutte le altre norme apostoliche che è nel giuramento stesso della ordine”.

Senza dubbio, i frati dell’ ordine degli Eremitani scalzi erano già conosciuti nelle nostre valli, provenienti da conventi a noi vicini. È lecito supporre che avessero un luogo di ritrovo di deposito dei loro beni raccolti nelle questue-(fare la cerca )- peregrinando da un casolare all’ altro e questo luogo di raccolta darà origine al futuro convento. In più l’ illustre famiglia Strabella del nostro Borgo aveva dato un ecclesiastico. insigne alla persona di Alessio Strabella, gran Teologo Predicatore e Vicario Generale degli Agostiniani Eremitani di Genova

Durante i lavori di costruzione del convento una pestinenza minaccia la valle e la comunità si rivolge a sua Santità perché dia licenza di costruire una chiesa che sarà dedicata a S. Rocco protettore delle pestilenze.

Alle richieste dei” Borghigiani così il Pontefice risponde con una seconda Bolla “Esponi nobis fecistis “ datata Bologna 1507 che si rivolge agli abitanti della nostra valle:

O diletti figli salute ed apostolica benedizione. Essendo in atto, in alcune zone del territorio, una crudelissima peste, per singolare affetto e devozione che voi avete verso S. Rocco, avete fatto un voto comune che sarete liberati dal contagio della pestilenza costruirete una cappella o un oratorio ( chiesetta) in onore dello stesso Santo. Consapevoli della impegno assunto, desiderate costruire una cappella o oratorio nella città della Valle del Taro della Diocesi di Piacenza e da parte vostra avete supplicato umilmente affinché noi concedessimo la licenza di costruire l’ oratorio e le necessarie officine.

Nelle vostre richieste implorate che Noi ci degniamo, con benignità apostolica, di esaudire le vostre suppliche e di concedere di costruire nella vostra Città un oratorio con gli altari, con modesto campanile, con la campana, con un cimitero, con celle e con tutte le altre officine necessarie.

Esaminando la richiesta noi concediamo questa facoltà ad una condizione: la chiesa, dopo che sarà costruita ed edificata, Noi la aggreghiamo e la sottomettiamo alla congregazione regolare dell’ Osservanza della Beata Maria della Consolazione, sotto le regole di Sant’ Agostino, già esistente nella Diocesi di Piacenza; ordinando al Priore della medesima congregazione, in virtù della santa obbedienza di prendere la cappella predetta sotto la sua protezione.In più concediamo alla stessa cappella, con autorità apostolica, dopo che sarà stata costruita ed aggregata, di avvalersi, di usare e di godere liberamente di tutti e dei singoli privilegi, delle esenzioni, dei favori, delle immunità, delle indulgenze, degli indulti che già usano e godono gli altri monasteri della predetta congregazione”

Sorge l ‘antica chiesa

Sulla destra del taro era sorta, fin dai tempi remoti, nella località Pieve l’ “Ecclesia Sancti Georgi “ che fu l ‘originaria parrocchia Torresana. E tale si mantenne per diversi secoli, anche dopo che la popolazione dovette abbandonare il centro di Turris, minacciato dalla corrosione del Taro e costruire il nuovo “Oppidum Burgi Vallis Tari “ sull’ antico campo romano.

È accertato che nel 1564 fosse ancora officiata la chiesa di San Giorgio, che poi fu sostituita da quella di San Antonino dentro le mura della città e quella di San Rocco divenne punto di riferimento per gli abitanti della destra del Taro.

Sempre sulla destra Taro esisteva un’ altra chiesa in località “Abazia” detta “Santa Maria dell’ Ospedaletto “.

Ne abbiamo un fugace accenno nella Visita Pastorale del 1582 doveva avere certamente origini monastiche poiché viene chiamata chiesa “abbaziale “ ed un certo Don Nicola Riva viene accusato d’ aver “celebrato “ nel giorno di San Pietro “extra Burgum in Oratorio Sanctae Mariae Hospitalis “ contro regolamento che lo vietava.

Il 312 dicembre, sempre dello stesso anno Don Paolo Manara visitava la chiesa che era retto dal cappellano Don Giulio e la dichiarava sospesa perché l’ altare si era deteriorato. In tale circostanza faceva delle curiose annotazioni : sopra l’ altare si era soliti tenere tre tovaglie; ma poiché i ladri avevano fatto varie razzie, ora non si mettevano più.

Nel 1598 il beneficio annesso a questa chiesa e con essa il titolo abbaziale fu traslato alla parrocchia di Sant’ Antonino, poiché la chiesa di Santa Maria era in disfacimento. Sarà portata via dalla piena del Taro nel 1786.

I primi anni del 500 sono caratterizzati dalla rinascita dei sentimenti, è l’ epoca della riscoperta delle discipline e delle istituzioni religiose ; qui da noi sorge la chiesa di San Domenico (1499) e l’ annesso convento dei Domenicani per l’elargizione di Nicolasio Costerbosa .

Subito dopo sorgono il convento e la chiesa di San Rocco che non era certamente come la vediamo ora. Nella sua parte originale è eretta nel 1542, se ne ha notizia certa nella visita pastorale del Vescovo S.E. Mons. Castelli del 4 settembre 1579 per opera del mastro comancino Martino da Lugano. Infatti è ormai accertato che detto Martino da Lugano nello stesso periodo dirigesse i lavori di rafforzamento della Rocca di Borgotaro per ordine di Obietto Fieschi allora nostro “signore”.

Altra notizia dell’ esistenza della Chiesa la troviamo nel testo datato 1564 di Umberto Locati, storico piacentino. Egli scrive che a Borgo Val di taro esiste la Chiesa e il convento di San Domenico dove vivono i frati dell’ Ordine dei Predicatori .

“In eodem loco ecclesiae Sancti Augustini, ubi habitant fratres Augustiniani Heremitae”: nello stesso luogo si trova la chiesa di Sant’ Agostino dove vivono i frati Agostiniani Eremitani.

Lo storico piacentino nomina la chiesa chiamandola di S. Agostino probabilmente, il fatto che fosse annessa al Convento degli Agostiniani può aver ingenerato confusione.

Nella relazione del Vescovo Castelli , infatti la chiesa viene chiamata di San Rocco e non ci sono stati avvenimenti, in questo breve salasso di tempo, tali da modificare la predetta dedicazione.

La relazione citata descrive la chiesa come ampia, a due navate, ma non ancora ultimata per mancanza di fondi, non c’è torre e la campana e sopra il tetto( ironia della sorte, ora è sotto il tetto).

All’ interno ci sono sette altari, sopra l ‘altare centrale di pietra c’è una nicchia dorata con dipinta l’ immagine di San Rocco “in disordine “.alla fine del 500 la chiesa doveva essere ben sistemata visto che non è ricordata nella petizione che la Comunità di Borgotaro rivolge al Duca Ranuccio I Farnese il 22 novembre 1606 “co l’occasione che S.A Serenissima se trova in detto Borgo per l’ intervento a favore di chiese e conventi”

Nel libro dei Convocati del 1630, in data 16 agosto cosi si legge:”.. Per rendere placata la maestà divina perché le piaccia ritenere il sdegno suo da tutti meritato e perché meglio preservava la presente terra a sua giurisdizione dal contagio.. “ si rinnova voto a San Rocco “Ricordandosi il Consiglio di aver altre volte avuto per intercessore in altro simile bisogno, il glorioso S. Rocco suo protettore. Perciò, in questo giorno suo festivo risolvono di nuovo haver ricorso al medesimo con accrescere devozione a lui et obbligarsi intendendo in questo modo soddisfare, se tenessero altra obbligazione che fosse andata in oblio… Onde hanno deliberato si eriga un altare particolare al medesimo Santo nelle sua chiesa fuori di questa terra et esso debba ornare di paramenti necessari e che poi in perpetuo nel giorno del Santo si provveda al medesimo altare ogni anno, con i lumi, sei libre di cera bianca..”

Nel 1652 per ordine del Papa Innocenzo x i piccoli conventi dovevano essere chiusi, anche il convento di San Rocco rientrava nel provvedimento, ma il Priore P.Giacinto Costaerbosa ricorre a Roma e dimostra che l‘ entità delle entrate è sufficiente per mantenere i frati, così è loro concesso di rimanere .

Nel 1659 8il Vescovo Sua Eccellenza Giuseppe Giandemaria o Zandemaria si reca in visita Pastorale a San Rocco, è la domenica di Pentecoste “Nella stessa terra , al di fuori delle mura, al di là del ponte sul fiume Taro c’ è il Convento di san Rocco dei Padri Eremitani “ ; Sua Eccellenza celebra la Santa Messa nelle Chiesa degli Agostiniani, amministra il sacramento dell’ ‘ Eucaristia a una grande moltitudine di popolo .Nei due giorni seguenti rimane con il Padre Amodeo egregio predicatore che grande quantità di gente ha convertito alla chiesa e al suo stesso dire altra grande quantità ne ha salvato col sacro crisma.

È passato un grave pericolo per la chiesa Romana, il pericolo della Riforma e della Controriforma, quindi delle eresie, delle contestazioni al potere di Roma.

Dal manoscritto traspare chiaramente l ‘importanza che le autorità ecclesiastiche attribuiscono in questo periodo alla predicazione della dottrina cattolica e di conseguenza alle conversioni. Prima di lasciare il convento il Vescovo da alcuni suggerimenti : far acquisire ai ragazzi e alle ragazze una certa cultura religiosa prima di ricevere il Sacramento della Cresima , sia scritto nel libro apposito; per esteso e non solo per numerazione l’ anno, il giorno, il nome dei battezzati, dei matrimoni, dei morti. Per quanto riguarda la chiesa ordina di indorare la chiave del tabernacolo, costruire una nicchia (finestrella ) a lato dell’ altare maggiore da chiudersi a chiave, per custodire olio Santo. Il resto va bene .richiede il nome dei frati che risultano essere : Padre Fulgenzio da Borgotaro, Priore, i frati Girolamo Platoni, vicario, Gian Battista Misuracchi e Alessio Lusardi, sacerdoti, oltre i fratelli Stefano Boschetti e fra Paziente di Piacenza. Non è ricordato il già nominato P.Amodeo perché veniva da fuori per portare il conforto della sua predicazione alla nostra gente .

Altre notizie ,e questa volta molto interessanti, le abbiamo nel 1689 dalla relazione della visita Pastorale di S.E.Mons. Giorgio Barni che recatosi a San Rocco trova sulla porta della Chiesa i frati che esibiscono documenti per cui non vogliono consentire la visita del Vescovo, ritenendosi “esenti 2 soggetti solo al superiore della loro Congregazione. S.E. Mons. Barni però afferma che avrebbe visitato la chiesa e convento, perché secondo altri decreti, i frati non erano almeno dodici “non desunt duodecimo fratres”.Sappiamo della visita Castelli che gli altari sono 7) (sette ) ora conosceremo l ‘intitolazione, tranne che per l’ altare maggiore, poiché il Vescovo li ispeziona uno per uno e su ciascuno rilascia commenti e ordini ( uno però rimane sconosciuto). All’ altare Maggiore –“ad altare maius”- si provvederà a fornire un copripisside di seta di colore bianco e si indorerà la chiave del tabernacolo ; si aprirà una finestrella lateralmente nella quale si conserverà l’ olio Santo e internamente sarà rivestita di un panno violaceo. Per la ricostruzione dell’ altare della Beata Vergine Maria della Cintura si è formata una società che avrebbe dovuto provvedere al suo restauro e ampliamento e S.E.Mons.Barni da disposizioni perché sia eretto seguendo regole (norme) canoniche e con la massima diligenza. Subito dopo ispeziona l altare di San Rocco.. Nel 1630 una grave pestinenza colpisce la Valle del Taro- tali flagelli erano frequenti date le precarie condizioni di vita della popolazione- la comunità fa voto di erigere un altare al santo se il paese fosse stato risparmiato. Così deve essere avvenuto, poiché non solo è stato eretto l ‘altare di San Rocco. Ma è stato anche dotato di una statua lignea ( ora si trova nella nicchia dietro l ‘altare maggiore ).

La comunità, fedele al voto, mantiene l ‘altare di tutto il necessario (cere, SS .messe, e ornamenti ), pertanto suddetto altare ispezionato dal Vescovo non manca di nulla.

Così pure l’ altare di San Tommaso da Villanova, l’ altare di San Giuseppe e di san Nicola da Tolentino sono ritenuti da Vescovo ben conservati. Al momento sono presenti 8 frati :cinque sacerdoti e tre laici (fratelli ):

Frate Giulio Stefanilli di Borgotaro, Priore

Frate Giovanni Agostino Rossigni, vicario

Frate Alessio Lusardi, sacerdote di Borgotaro

Frate Manilo Rossi, sacerdote di Parma

Frate Laudario Bottaio, sacerdote di Pietrasanta.

Fratello Giuseppe della Cecca di Borgotaro

Fratello Tommaso Miceio di Borgotaro

Fratello Isidoro Fanti di Borgotaro

Probabilmente , in questo periodo (fine 1600 e inizio 1700 ) si erige un campanile, sappiamo che la campana era sul tetto, ma sappiamo anche che i frati avevano autorizzazione ad erigere un umile campanile.

Nel 1714 Elisabetta Farnese, futura regina di Spagna, è ospite a Borgotaro dalla famiglia Boveri, va sposa a Filippo, re di Spagna. L’ avvenimento è raffigurato in uno splendido e grandissimo quadro del pittore Spolverini, datato appunto 1714, che fa bella mostra di sé nell’ atrio del Comune di Parma. Vi è dipinto, in modo suggestivo, il lungo corteo di carrozze, cavalli, e soldati che attraversano il nostro ponte e sullo sfondo si intravede la chiesa di San Rocco con il campanile. Andrà in rovina alla fine dell’ ottocento, ma nessun documento ci dice esattamente quando.

Altre notizie sulla chiesa, anche se brevi, le troviamo nella relazione di S.E. Mons. Gherardo Giandemaria nel 1736.

Anche questa volta i frati protestano ( per l’ ingerenza del Vescovo9, ma la Visita fu compiuta lo stesso. Risulta che la nicchia dell’ Olio Santo doveva ancora essere rivestita all’ interno di un velo di seta violacea e la chiave del tabernacolo indorata.

I frati questa volta sono cinque, due sacerdoti e tre Fratelli.

Padre Amazio de Laffon, francese ,Priore

Padre Fulgenzio Murena, sacerdote di Borgotaro

Fratello Giuseppe Beccatelli di Albereto

Fratello Tommmaso Molinari di Albereto

Fratello Paziente Minoli di Albereto.

Non possiamo dire che i nostri frati fossero molto zelanti nell’ eseguire gli ordini dei Vescovi, forse giustamente avranno avuto cose più importanti a cui pensare a la chiave del tabernacolo resterà per sempre, cioè in ferro arrugginita.

LA VITA NEL CONVENTO

Come già detto, Papa Innocenzo x, nel 1652 decreta la chiusura dei piccoli conventi, quello di san rocco, però sopravvive perché l’ allora priore, Giacinto di Costaerbosa, riesce a dimostrare che le entrate sono più che sufficienti al mantenimento dei frati. Infatti il nostro convento è molto dotato in tutti i sensi, possiede terre e boschi ereditati o avuti in donazione e frutto della secolare cura dei monaci, aiutati dalla pietà dei fedeli.

I frati sfruttano i loro averi lavorandoli essi stessi oppure cedendoli ad altri, percependo affitti e beni in natura,. Curano orti e vigne che hanno intorno al convento. In appositi registri annotano entrate e uscite.

Il suono del “Mattino delle tenebre “ (preghiera liturgica, che i frati recitano, anche ai tempi nostri quando è ancora buio ) dà inizio alla loro quotidiana attività. Insieme celebrano la Santa Messa poi alcuni si dedicano ai lavori domestici, altri ai lavori più pesanti, altri alla predicazione altri alla “cerca “.Ospitano i pellegrini rifocillandoli .

Si ritrovano a pranzo e a cena nel comune refettorio dove pregano prima dei pasti e nel chiostro per meditare e recitare le loro preghiere.

Dedicano però la maggior parte del loro tempo all’ Evangelizzazione peregrinando scalzi ( non dimentichiamo che appartenevano all’ Ordine dei Agostiniani Eremitani scalzi ) per le nostre montagne, raggiungendo paesi e villaggi ove portano la Parola del Signore; raccogliendo in offerta doni, quali cereali, castagne, formaggio. Il Padre priore è il responsabile della vita del convento .Ciò che andrò raccontando è tratto dalla relazione che il Padre Coppelli stende in visita speciale al nostro convento .É l’ esito positivo di questa visita, infatti, che permetterà al monastero di sopravvivere.

Riporto testualmente ciò che viene redatto il 22 aprile 1653:” In esecuzione dei comandi del Rev III. Vescovo, essendomi io Pio Padre Copelli, notaio coadiutore della Curia, all’ infrascritta funzione delegato da Mons. III. Nostro Vescovo, essendo partito ieri l’ altro da Piacenza e arrivato ieri alla terra di Borgo Val di taro, diocesi di Piacenza e ‘ indi( da qui ) trasferitomi al convento di San Rocco fuori d’ esso Borgo dell’ Ordine di S. Agostino della Congregazione di Genova, e quivi trovato il Rv. Padre fra Alessio Lusardi, Priore d’ esso convento e significatogli (comunicatogli ) la commissione che tenevo m’ ha fatto visita (chiesto ) di vedere gli ordini che tenevo e avendogli mostrato le dette patenti della facoltà datami dall’ Ill. ma Signoria Vostra s’è offerto ( fidato ) di quelle considerate, far ciò a che era tenuto ,e perciò, fatta mattina, è comparso vanti di mè e mi ha sposto una sritta. Sono anco comparsi avanti di me li Sig. dott. Achille Platoni Console, e Pietro Batta Costamezzana, Sindaco della magnifica comunità di Borgotaro e m’ hanno fatto visita ( mostrato ) che ( ciò che ) si contiene nella scrittura da loro espostami.

Ho io spiegato che dovevo prendere le informazioni non solo della situazione la prima volta mandata a Roma, ma anche delle altre che dice il Padre Priore d’ aver colà trasmesse ultimamente, copia delle quali m’ ha presentato.

Avendo io anche l ‘ordine di informarmi dell’ altre entrate oltre le date e ( quelle conosciute ) in conformità al tenore delle entrate e delle uscite del Convento Trasmesse all’ Eminentissimo Cardinal Spada ed è l’ altra nota presentatomi .Pertanto, ritiratomi in camera (studio ) col detto Padre Priore gli ho chiesto l’ informazioni per verificare l’ entità del benessere del Convento.

Mi ha risposto il Padre Priore che lui ha il governo del Convento, che fu dall‘anno passato, esso non ha fatto che un raccolto e che dalla possione ( sono le terre attorno al Convento e nel greto del Taro ) data in affitto si ha cavato

Frumento staia 37

Semi “ 14

Biada “ 21

Di prezzo al costo di quest’ anno di S. (scudi) 18 il staio di frumento, la biada S. 8 il staio e i semi S. 13 per staio, di più d’ aver avuto staia 9 di segale di prezzo di S.15 il staio, ma dil detto raccolto non ne nota alcuna, come neanco dai libri dei suoi antecessori ne trova nota dei detti raccolti per gli anni antedecenti ; ma soggiunge che il raccolto sarà stato maggiore di quest’ altro anno attesa la scarsezza dei grani per tutto questo stato e altri anco del Piacentino.

Quanto al vino dice, il medesimo Padre Priore, di averne avuto quest’anno passato staia 80 el prezzo suo essere di S. 12 il staio, dillo quale pur non ha nota.

Quanto alli boschi di castagne dice il Padre Priore che sono 10 pezzi che gode il Convento e godeva al tempo della prima nota, cioè uno detto Albereto, il secondo tramonte, il terzo Stabielle, l’ altro il Monte, doi (due ) di là dall’ acqua di Santa Maria ( Valdena ) e tre pezzettini nel territorio di Valeto e un altro anco a Tombeto detto Malanotte e che si ha cavato nello raccolto fatto castagne N° 60 staia a S. 15 il staio, nemmeno di queste v’ è nota alcuna. E dice il Padre Priore che si ne cava in una maggiore quantità e altre volte sino a cento staia, ma per essere stato quest’anno il raccolto scarso non esserne cavato vantaggio2.

Altri proventi arrivano inoltre al Convento :

“ Quanto alle case una è affittata ad Agostino Verona per S. 13ecentesimi 4 e l’ altra con stalla, la quale casa è affittata a Domenico Pazzalia S. 13’4 e la stalla a Giovanni Chiappa S. 14 e inoltre anco aver il Convento un’ altra casa già affittata otto realoni l’ anno la qual casa da alcuni anni in qua se ne servono li ministri del nostro duca e non si può averne il fitto. Circa del prato ed orto dice il Padre priore che solamente il prato se ne ha cento trenta lire l’ anno e per tanto essere affittato ad Andrea Filippino oste e Domenico Strabella di un orto dentro la stessa terra pagare S. 5 l’ anno. Dall’ orto contiguo al monastero vendesi qualche poca ortalia al minuto per S. 50 circa e il resto servirsene per uso di casa.

Quanto alle spese per la fabbrica del Convento m’ ha mostrato il P.Priore essere quasi finita per essere, come ho veduto, il Convento tutto stabilito ( intonacato ) e imbanchiato con stanze di sotto, due corridoi di sotto e di sopra fatti in volta e stanze soffittate n° 10 e di sotto il refettorio, la cucina e doi (due) stanze con la dispensa e la cantina tutte fatte in volta e anco la stalla e un luogo dove si tengono le tine per fare li vini con la cascina di sopra e delle stanze d’ abasso la dispensa con due stanze non sono stabilite ( intonacate ) né imbiancate, né occorre per adesso altra spesa che far stabilire queste due stanze e dispensa che potrà rendere spesa di N° 50 ducatoni che si può fare col tempo per non esservi la necessità di ciò fare col tempo per non esseri la necessità di ciò fare e ciò quanto alla detta nota mandata prioramente a Roma dal Padre Fra Giacinto Costerbosa di buona memoria, allora Priore.

Per verificazione o all’ informazione della seconda lista presentatami come sopra detto dal suddetto Padre Priore, ho veduto dai libri dell’ entrate e delle uscite del Convento che per i capitali concessi nella lista pagano l’ imposta ( interessi )

Imposte capitali

a Stefano Manara S. 47 S. 785

a Giò Strabella S. 18 S. 300

a Don Agostino Calvani S. 28 S. 465

al Cap. Malosteri S. 14 S. 234,10

a … Armani S. 3 S. 50

________ ___________

S. 110 S. 1.834,10

In più Agostino Parise S. 15 S. 165

_________ __________

S. 125 S. 2.000

Segue l’ elenco di altre entrate “L’ eredità di P Orazio morto due o tre anni fa, consistendo nella casa data in affitto della quale si servono i Ministri di S.A.Reale, solita rendere 8 realoni e in una pezza di terra, uno dei quali è affittato per S. 21 Francesco per D’ Oca e gli altri si lavorano in casa ( li lavora il convento ) e rese l ‘anno pasato, come ha detto Padre Priore frumento staia 12 e altri legumi. Per la morte di Fra Rocco ereditò ( il Convento ), sin nel tempo del contagio, terre e beni che non sono esposti nella lista mandata a Roma, affittati a Lorenzo Coffrino che paga S. 60. Si cava dalli prati fieno che si valuta, come ha detto il Padre Priore, carri 14 almeno S. 147.

Il signor Giulio Cesare Manara per l’ eredità di Fra Giovanni morto da circa 5 anni paga S. 15, gli altri terreni non si trova da affittarli per essere a Cotogno, luogo questo rovinato dai Francisi nel territorio di Cremona “

È la guerra dei Trent’anni fra Spagna e Francia, lo scontro avviene sotto le mura della città di Cremona e vede i Francesi al comando del Maresciallo Du Plessis vittoriosi contro gli Spagnoli al comando del Marchese di Carcena. Al loro ritorno verso la Patria attraversano la nostra valle portando rovina e distruzione .Ma torniamo alle entrate dei nostri Padri :

“La partita di Parisse Cassio è per convenzione, ma manco si è avuto il denaro che ha da impiegare e li S. 600 furono lasciati da suo padre, ma ne pur son ostati pagati.Nemmeno è esatta la donazione dilla detta Angelica morta l’ anno passato.Domenico Spalavera è tenuto a pagare S.600 cioè S.200 l’ anno sino all’ estinzione di tutta la somma e il resto S.40 è in mano a Donino Dorezzo che paga S. 3.Il primo pagamento di Spalavera sarà a San Martino .Donnino Bonifato è ancora vivo e la donazione dopo la morte.

Paga Bartolemeo Piccinardi S. 36, Andrea Boccia S.8, Mario Mariotti S. 13. Poi il convento ha avuto beni che sono affittati a Lucarino Bertuzzi perS. 132 “. In più da un libro intitolato “ Libro del Convento di San Rocco” fatto l’ anno 1634 sotto il priorato di Fra Giacinto di Costaerbosa cosi si legge:

In entrata

Francesco Platone S.54

Bernardo Battano S. 4

Giò Spigaroli del Quirico S. 8

Eredi di Pietro Baduino S. 6

Bartolomeo Trombetta S. 22

Eredi Claudio Misuracchi S. 25

Sabbadino della Mussa S. 7.10

Gian Domenico Antonio Bertuzzi S. 44

Bartolomeo Picenardi S. 28

Batta dillo Basso S. 15

Donino Fenarolo S. 2.10

Giacinto Manara S. 36

Eredi di Pinetto Ferrari S. 52

Eredi di Angelo Rugarli S. 6

Domenico Iacopazzi S. 15

Giò Batta Zaccarino S. 7

Michele Tessitore S. 14

Giovanna Trappolino frumento staia 4

Eredi Michele della Croce S. 22.5

Giò Forabosco S. 7

Bernardo Bertuzzi S. 13

Eredi Giò Batta Locatelli castagne staia 6

Donino Fenarolo frumento staia 1

Eredi di Santino Berzolla frumento staia 1. ½

Francesco Pedrino S. 12

Cristoforo Bordi detto Chiappino S. 7.10

Mattia Berzolla frumento staia 2

Domenico Bozzia S. 36

Stefano Belloni S. 39

…. Cassio S. 2

Agostino Zanrè _

Tutti questi censi sono esigibili.

Inoltre, ha detto il medesimo P. Priore, che detto Convento ha anche un ‘ osteria attaccata ad esso affittata ad Andrea Filippino con un poco di orto S.36 che paga come dal libro giornale mostratomi. Inoltre il rudo della stalla che se ne serve il Convento ed è utile almeno 10 scudi l ‘anno . Inoltre contiguo al Convento vi è una possione affilagnata coltivata e una vigna dalla quale si cava per ogni anno:

frumento staia 15

legumi staia 12

segale staia 13

biade staia 10

Il vino è computato nell’ altro vino notato nell’ informazione di prima, ma di tali beni dice, il Padre Priore non sono altrimenti esposti in detta informazione si come neanco la seconda annata del frumento de altri.

Ho parimenti veduto un altro libro nel quale son annotati il bestiame del Convento, dati in custodia a Giò Grappolino tre capi di argentini (pecore) a Giaccomino Dorato altri tre capi d’ argentini, ad Andrea Zuccone una vacca e tre pecore.

Nella possione ha detto il Padre Priore esserci cinque vacche fattori (fattrici ) pregne ( gravide ), quattro vitelli, un par di bovi (bovi) doi (due ) asini e pecore n° 42 tra pecore e agnelli e capre n° 11. Porci nove di questi tre fattore e due da grassa e piccoli dieci.

Da questi cavarsi ogni anno formaggio pesi in parte del Convento n° 30, lana pesi 3, animali S. 200.

Dala cerca dice cavarsi per ogni anno ed avere cavato frumento per staia 8, castagne staia 5, formaggi pesi 5 al prezzo S 12 il peso, lana pesi 4 a S.12 il peso.

Pane del sabbato n° 24 la settimana in tutto l’ anno circa 24 S.72.

Carichi somme di messe n° 4 la settimana, inoltre 4 l‘ anno per proprietà che ha il Convento. Messe monacali circa 100 “

Come si può dedurre dunque la vita ferveva attiva e proficua intorno alle mura del nostro Convento dove i frati certamente applicavano l’ antica regola dell’”Ora et labora “

L’ ATTUALE CHIESA

Col passare degli anni la chiesa era andata deteriorandosi. Ci piacerebbe vedere con occhi della fantasia un grazioso piccolo convento sotto il verde dell’ Aventino, con volte armoniose che si intravedono ancora nella vecchia costruzione e nel chiostro che sono a fianco della chiesa, oasi di pace e di serenità, ma un vecchio manoscritto del 12 luglio 1757 ci smentisce subito e ci porta alla cruda realtà.

È la lettera che il Padre Priore Baldovino Bruni scrive a Sua Altezza Reale Don Filippo di Borbone Duca di Parma. È una petizione di giustizia e pertanto viene trasmessa al Commissario di Borgotaro dal Ministro Roberto Rice:

“Acciochè sopra quanto espone ed implora il Padre Priore informi succintamente col suo parere… in attenzione di che, con stima..” Vediamo ora il contenuto integrale della lettera:” Altezza Reale. Il Padre Baldovino Bruni, priore del Convento degli agostiniani, umilmente prostrato ai piedi di V.A.R. ha l ‘onore di far presente che nell’ anno 1630, essendo questo paese afflitto da una luttuosissima peste, questa comunità s’ applicò a placare l’ ira di dio per l’ intercessione di San Rocco, col formare un volto solenne : erigere una cappella, cioè un altare e una statua all’ onore del Santo nella chiesa, di questo momistero. Provvedeva tutto il necessario per l’ altare, tanto al presente quanto nei tempi a venire assegnando in perpetuo una messa per settimana da celebrarsi nel suddetto altare e nel giorno della festa del santo destinando in perpetuo 6 libre di cera con obbligare i Padri in perpetuo a cantare solennemente messa , Vespro ed Officio per intercedere il Santo da perseverare il paese dal sovvranominato flagello il che è stato finora fedelmente osservato per lo spazio d’ anni 127 e tal segno di jus- patronato e di perpetua disposizione, ha voluto questa comunità apporre le sue arme (stemma) non solamente in cima della cappella, ma ancora sovra il suppellettile dell’altare di modo che ora la comunità d’ oggi di non ha l’ autorità di esimersi da voto si solenne, né i Padri dalle obbligazioni contratte.

Trovandosi oggidì la chiesa di questo Convento fatta rovinosa con pericolo eminente di cascare in un tratto sulla testa degli assistenti ai sacri uffici dalle promesse e generosità di molti benefattori si è animato il suddetto Priore supplicante di distruggere affatto la suddetta chiesa per riedificarla nuovamente sul gusto moderno e con decoro al paese.

Per una singolare grazia di Dio, l’ elemosina di molte buone anime ed assistenza manuale di poveri questa santa opera si trova in questo punto a buon posto, ma in considerazione del jus- patronato e della particolarità del voto solenne sovra esposto di questa comunità, nel Consiglio pieno, tenuto nel giorno scorso di San Giovanni, avendo detto Priore supplicante presentato un umile memoriale alla Comunità affinché scegliesse il luogo della cappella a suo piacimento e si degnasse sovvenire alla costruzione di essa ed avendo dato detto memoriale al presentaneo Console Francesco Saverio Tardiani che benignamente l’ accolse come cosa giusta e giudicata tale da tutti gli uomini sani ed onesti del paese, Il dott. Bertucci, uno dei consiglieri annuali aveva giudicato che la Comunità desse al suddetto Priore, lire 1000 da pagarsi lire 100 per mese per minore aggravio della Comunità civica, di debiti; disposizioni già approvata dai principianti e se ne contentava il supplicante Priore, ma giacché è ridotto a questo estremo il supplicante deve ingenuamente confessare a S:A..R. che per iscopo non lodevole di una passione che detto supplicante non merita né per sua condotta né per i suoi diporti il dott. Angelo Bocci e il Cap. Lorenzo Celli si sono applicati a perseguitarlo senza punto considerare che la loro malizia va a ferire il culto di Dio, all’ onore del santo e al decoro della propria Comunità.

Il primo, cioè il dott. Bocci, sull’ esposizione del memoriale con disprezzo si è esclamato contrario prevedendo che non si doveva parlare di più e sopra le cristiane rimostranze fatte dal dott. Bertucci, dal Coasterbosa e da Bernardo Murena anziani consiglieri attuali, il cap. Lorenzo Celli , giovane poco misurato, ha demandato arditamente si venisse ai voti segreti siguro forse di un partito formato in pregiudizio di questa pia disposizione li che purtroppo si è verificato-( i franchi tiratori non sono un’ invezione moderna )- perché sono stati 10 voti contrari contro 8 favorevoli ed allora il cap celli ed il dott. Bocci si sono date grandi risate a disprezzo di chi aveva favorito la chiesa.

Stomacati da un tale procedere il dott. Bertucci e Bernardo Murena hanno demandato licenza di ritirarsi dal Consiglio e si sono ritirati,

Dopo la loro partenza, per maggiormente manifestare l’ astio hanno accordato in regalo al notaio Ponticelli £40. alli bidelli £ 28 e alli sbirri £ 36 scordandosi del santo costume che sempre avuto in comunità di sovvenire alle fabbriche dei luoghi pii e delle altre chiese del paese.

Di più ,Altezza Reale. Il cap. Celli, in questo pubblico Consiglio, ha aggravato il detto Priore supplicante, per inasprire maggiormente gli animi, con l’ imporgli di aver veduto gettare brutalmente fuori dalla chiesa l ‘Ancona ( tabernacolo- quadro da altare ) e i mobili della Comunità, ma subito gli fu ciò, dal Console Tardiani, rimproverato per non essere vero e per aver, detto Priore, rispettosamente dimandato al suddetto Console che si compiacesse levare l ‘Ancona ed i mobili della Comunità atteso che non aveva luogo da custodirli e che fra il disordine dei materiali si sarebbero potuto danneggiare, ciò che dal medesimo Console fu pubblicamente fatto. Potrebbe, detto Priore, entrare in lite con la Comunità per ottenere giuridicamente l ‘assistenza, avere le condizioni del voto solenne e del jus- patronato che si è appropriata la comunità nella cappella di San Rocco.

Ma il detto Priore è forestiere e sarà molto se avrà del denaro da perfezionare la chiesa e cosi è lontano da averne da consumare in una dispendiosa lite che forse sarebbe sostenuta con fanatismo e degnerebbe in cose peggiori.

Per questo motivo il detto Priore, è costretto di ricorrere alla giustizia di S.A.R. col supplicare di ordinare che sia adempiuta la disposizione fatta in 100 lire che sia posto un freno agli eccessi di male intenzione del dott. Bocci e cap Celli.”.

Cosa abbia risposto il nostro commissario al ministro di S.A.R. e il Duca al nostro Padre Priore non sono in grado di dirlo. Sappiamo comunque che la chiesa moderna che il Padre Priore era intenzionato costruire in altro luogo, abbandonando quella preesistente non è mai stata fatta. Sarà molto se avrà del denaro da “perfezionare la chiesa “, dice egli stesso, e così andarono le cose..

L’ attuale chiesa viene ricostruita sull’ antica in questo periodo; non abbiamo un documento che attesti i lavori di rifacimento, sappiamo però che i frati lasciarono il Convento nel 1769 e sappiamo anche dalla redazione della Visita Pastorale di S. E. monsignor Pisani, del !774 che la chiesa era quasi del tutto rifatta; dunque fra il 1757 e il 1769 nasce l ‘attuale chiesa nella struttura unitaria tuttora esistente.

Così è descritta nella relazione della già citata visita Pisani. All’ interno il tempio è giudicato di forma elegante, e ornato con stucchi, con la sola osservazione che il pavimento, in parte, ha bisogno di essere riattato.Nel coro ci sono gli stalli per i monaci e al centro c’ è il leggio per il libro dei canti.. Sopra il coro c’ è la nicchia con la statua di San Nicola Tolentino, santo Agostiniano. Ai lati di un quadro rappresentante la processione del Santo ,in tela, incassato nel muro, senza cornice ; un altro quadro, in tela, con San Nicla, Angelo custode e il Padre eterno in gloria, anche questo incassato nel muro come il precedente. C’è pure a destra un altro quadro con la natività di Cristo e di fronte un quadro di San Giovanni da Fecondo, altro Santo Agostiniano.

L’ altare centrale, in finto marmo ha sopra un tabernacolo in legno e sotto un ‘urna per le reliquie.

Ai lati dell’ interno ci sono quattro altari o cappelle con queste devozioni : uno è l’ altare della Beata Vergine della Cintura ( devozione propria degli Agostiniani ) con statua della Madonna , in marmo bisognosa di restauro. Il secondo altare è dedicato a san Tommaso da Villanova, Vescovo agostiniano. Il terzo è dedicato alla Madonna di Caravaggio, il quarto altare è quello di san Rocco voluto dal voto dei Borgotaresi.

Ancora adesso la chiave del Tabernacolo dell’ altare maggiore doveva essere indorata. A tutti gli altari sopraccitati occorre cambiare le tovaglie perché debbono essere più decenti ( decentiores ). Vi sono due sepolcri, uno in coro per i monaci e l’ altro presso il santuario, serviva alla Platoni che ora si è trasferita in Borgo San Donnino (Fidenza).

Due confessionali erano in fondo, sotto la cantoria dell’ organo. L’ organo descritto di otto registri con mantice incassato e cimasa di legno intagliata. Essendosene andati i frati, il custode della chiesa è Don Ermenegildo Platoni ( nato nel 1728 e morto nel 1814 ). Durante la funzione per l ‘entrata di mons. Pisani con la partecipazione di tutto il clero di Borgotaro egli suonava l’ organo con grande maestria. Don Platoni doveva rispondere ad un questionario che trattava anche della storia e sarebbe interessante conoscere qualcosa in più, ma le sue parole sono soltanto “..L’Oratorio è dedicato a san Rocco, non abbiamo alcun documento che si sia consacrato, solo sappiamo che è stato rifabbricato quasi tutto dì nuovo…”

Dalla relazione che accompagna il verbale della Visita escono anche altre notizie importanti. La chiesa è come si presenta oggi: la facciata intonacata è ripartita da lesene con mondonature e arricchita con nicchie, racchiusa in alto da un piccolo timpano.

Parte delle murature laterali sono più antiche della facciata, sono pietrame a faccia a vista. C’è poi un campanile con due campane, non si sa se siano state benedette perché oltrepassano la memoria dei presenti; non si sa quando sia stato eretto.

La manutenzione della chiesa spetta al Patrimonio dei poveri ente al quale erano momentaneamente passati i beni del convento, non vi sono né confraternite, né congregazioni né consorzi.

Oltre al cappellano don. E.Platoni è impegnato in San Rocco un altro prete ,don Lorenzo Casanova, con obbligo della messa della Messa festiva per adempiere al beneficio della famiglia Bassani eretto nel 1741 da don Carlo Bassani .

Il prete addetto a questo beneficio è eletto dalla giunta giurisdizionale di Borgotaro . Vi è inoltre l ‘elenco delle funzioni che ancora vi si celebrano: si fa la funzione al mattino del giovedì, venerdì e sabato santo; si fa un altro triduo alla Beata Vergine sotto il titolo del”Buon consiglio” : il giorno di Santa Monica si da la benedizione al dopo pranzo; si fa un altro triduo alla beata Vergine sotto il titolo di “Caravaggio “.

Si fanno i primi Vespri e la messa cantata per la festa di San Rocco; si fa la Messa e si dà la benedizione al dopo pranzo per la festa di Sant’ Agostino .si fa la novena di San Nicola da Tolentino, il giorno della festa si canta la Messa la mattina e dopo pranzo si cantano i vespri, dopo i quali si porta la di lui statua in processione, ci riferma in Borgotaro nel luogo detto la “Piazzuola “ e si da la benedizione con il Venerabile ( Santissimo ) come si è fatto nelle sere passate della novena. Il giorno di Tutti i santi si recitano i Secondi Vespri e quello da morto il giorno dei morti.

Tutte le quarte domeniche del mese si canta la Compieta. Non vi sono altri altari di jus- patronato se non quello della Comunità che è di San Rocco. Si conserva il Santissimo Sacramento perché vi si è sempre conservato ; vi sono tre reliquie in una: di Sant’ Agostino, di Santa Monica, di San Rocco., ma non abbiamo autentici documenti. Si amministrano i sacramenti dell’ Eucaristia e della Penitenza. Vi è un salario laicale posseduto dal sacerdote don Lazzaro Casanova con l’ obbligo della Messa festiva. Il cappellano invece ha ‘ obbligo della Messa quotidiana, il sacerdote don Giovanni serve da sacrista ed ha l’ obbligo di tre Messe al mese. Non vi si insegna la dottrina cristiana.

Altre notizie utili le abbiamo dalla relazione della Visita Pastorale del Vescovo Sua Eccellenza Mons. Gregorio Cerati del 1786, ricevuto dal cappellano Don Agostino Mariani. Il Vescovo benedice il clero presente che intona canti ,quindi inginocchiatosi al centro del tempio prega .Non dà la benedizione col Santissimo Sacramento perché non vi è più conservato quotidianamente, solo nei giorni festivi o su richiesta dei fedeli si consegnano le ostie.

Subito dopo ispezionai cinque altari, li trova ben ornati.. c’è sempre da indorare la chiave del tabernacolo… manca una tela cerata su tutte le pietre sacre degli altari.

All’ altare della Beata Maria Vergine è tenuto provvedere il reverendo don Lazzaro Casanova con l ‘obbligo delle Messe festive, mentre all’ altare di san Nicola da Tolentino è tenuto a provvedere il cappellano con 65 Messe all’ anno. Gli altari di san Tommaso da Villanova e san Rocco sono sufficientemente ornati di tutti gli accessori necessari.

Alla relazione Gregario Cerati segue un lungo inventario degli arredi sacri e dei paramenti che non voglio citare nei dettagli, solo li elencherò per paragrafi : paramenti sacri, biancheria, tovaglie da altare, argenteria, lampade, organo, cere ,reliquari libri, ecc…

Come si vede, pur con la partenza dei monaci, la vita dell’ Oratorio è continuata intensa e questo probabilmente fino ai decreti napoleonici del 1805. Questi si abbatterono anche su San Rocco e fu l’ inizio dello sfacelo del piccolo Oratorio che viene chiuso al culto.

Riaperto dopo la bufera napoleonica sopravisse in qualche modo. Ma il Vescovo S.E. Mons. Loschi ,quando visitò nel 1827, pur avendolo trovato bello, lo giudicò, per suo degrado, non conforme al culto e ne decretò l’ interdetto, praticamente la chiusura, confermando il provvedimento che già aveva preso il Vicario Foraneo, arciprete di Borgotaro, don Antonio Murena.

Esortò, come consolazione dei devoti, di ripararlo, cosa che avvenne 100 anni dopo.Al momento della chiusura è cappellano don Antonio Corsini.

Da questo momento la chiesa viene spogliata di tutti i suoi arredi sacri, statue, quadri, suppellettili vengono depositate in San Antonino e poi forse utilizzati per altri usi o destinati ad altre chiese. Gli altari resteranno spogli di tutto e col passare del tempo perderanno la loro immagine e si deterioreranno al punto tale da scomparire.

Al momento della riapertura la statua di san Rocco verrà restituita alla sua chiesa.

I CAPRICCI DEL TARO PROBLEMI PER I FRATI

L’ubicazione dela chiesa e del monastero non era certamente felice nei confronti del corso del Taro.Certamente il fiume, nei secoli andati, non aveva l’ attuale letto, scorreva lontano da San Rocco lambendo le mura di Borgo.

Fu deviato perché danneggiava e forse da quel momento cominciano le preoccupazioni per i frati perché nella “iera” avevano i loro orti e nella piana una “possione che durante le piene che ,come ben sappiamo, non sono infrequenti neppure ora, distruggevano e portavano via le fatiche dei monaci. Neppure c’ era una protezione artificiale come ora (muraglione ), quindi chiesa e convento restavano esposti ai capricci delle piene del Taro.

Vediamo alcuni documenti interessanti al riguardo.

Nel 1786, nella relazione sulla Visita di S.E.Mons. Gregorio Cerati fa seguito una nota : è la perizia di stima dei danni subiti dalla proprietà del beneficio laicale sotto il titolo della Beata Vergine delle Grazie goduto al momento da don Lazzaro Casanova danni provocati da una piena del fiume.

Infatti il 29 Giugno in presenza del Vicario Foraneo di Borgotaro, don Francesco Costamezzana, sono comparsi sotto giuramento di dire la verità, Francesco di Pietro Battista Devoti e Francesco altro Devoti, entrambi di detto Borgo ,esperti nelle stime dei proventi derivanti dai terreni.

Questa volta devono stimare la quantità di provento del beneficio laicale in presenza dell’ attuale beneficiario don Lazzaro Casanova. La valutazione è fatta confrontando l’ anno sterile con quello ubertoso (fertile ).

Precisamente: “ Essendosi unitamente noi Francesco Devoti di Pietro Battista e Francesco Devoti, altro Devoti, tutti e due di questo Borgo portati a visitare quella piccola proprietà di ragione di beneficio laicale goduto e posseduto presentemente dal molto reverendo don Lazzaro Casanova, sotto il titolo della B. V. delle Grazie, eretto nella chiesa dei reverendi Padri Agostiniani del Convento di San Rocco esistente al di là del ponte del Taro, sotto la parrocchia di questo Borgo, la quale proprietà è distante un miglio circa da questo paese e che chiama la proprietà della “Faina “ e che la maggior parte gerbida, in parte coltivata a vigna e altra parte alberata di piante di cerase esistente una parte anche di qua del Taro a cui confinano la strada pubblica e le ragioni di Giuseppe Gavaini, gli eredi de fu Giaccomo Gatti ed il Torrente Taro, essendo stato devastato e portato via non solamente l’Oratorio ( è la vecchia chiesa abbaziale di Santa Maria dell’ Ospedaletto ) che esisteva nel piano di detta proprietà, ma anche una grande estensione di detto fondo e che sarebbe stato totalmente distrutto nel corso ed impeto delle acque di detto torrente se se non fosse stato il ritegno della chiostra sassosa che fiancheggia il corso di detto torrente facendo in questo orrore ed in parte compassione vedendo una tanta funesta rovina.

Avendo fatto la nostra più matura riflessione, sentito anche il parere del sig, Gamboni che a percepito il provento per qualche anno della detta “possione, in ordine all’ annuo provento che può rendere la detta proprietà in parte domenicale considerando l’ anno sterile con quello fertile…diciamo, secondo la nostra lunga esperienza… e di concorde consenso, che al più rendere ogni anno sei pezze d’ argento mentre se detta proprietà fosse di nostra ragione per tal fitto la “celerissimo, ma a chi la volesse prendere a pigione e se venisse a noi periti data concessa in affitto “stenderessimo “ a voler pagare per pensione ogni anno pezze 6 d’ argento.

Questo è tutto quanto” potiamo “ dire data la nostra inveterata pratica che tutte e due abbiamo.. avendo fatto le più mature riflessioni con giudizio e prudenza.. “.

Come i verbi nel discorso dei nostri esperti seguono regole strane, così il Taro, seguendo strani percorsi, sconvolge nelle sue piene irregolari la piana sotto le mura del Borgo non arrestandosi certamente di fronte alle perizie sgrammaticate.

Corrodendo lentamente la sua sponda destra mette in pericolo il ponte stesso. In questo frangente di grave pericolo la Comunità ( comune) Borgotarese fa pressione presso il governo dello stato per costruire un muraglione di protezione che gioverebbe sia sul ponte che alla chiesa e pretende un concorso delle spese da parte dei Padri Agostiniani.

Siamo nel 1790, esattamente il 29 aprile; i frati probabilmente sono ritornati per un breve periodo o solo per curare i loro interessi come testimonia il seguente documento del Ministro Ventura a sua Altezza Reale il Duca Don Ferdinando di Borbone: “ Sussiste che il Taro minaccia di isolare il Ponte che mette alla terra di Borgotaro e sussiste del pari che qualora ciò accadesse rimarrebbero esposti ad insigne ruine i fondi e la chiesa con gli altri fabbricati annessi dei : Padri Eremitani come appunto si espone nell’ annessa supplica di quella comunità che rispettosamente ritorno all’ Eccellenza Vostra. Ma sussiste del pari che il primo pericolo riguarda un oggetto di pubblica utilità che non si deve in verun modo trascurare ed il secondo non riguarda che un oggetto di privato interesse la cui cura dipende dall’ arbitrio del proprietario.

Quindi sono di rassegnato sentimento che si debba bensì ordinare alla detta Comunità di dover prontamente eseguire le opere necessarie a difesa del ponte che furono già da me prescritte ed approvate fin nell’ anno 1788, ma che non si possono costringere i Padri Eremitani ad intraprendere verun lavoro per difesa dei loro fondi e fabbricati.

Solamente io credo che siccome lì opera necessaria per la difesa del ponte viene a portare anche ad essi il vantaggio di conservare i loro effetti, che senza di tale circostanza potrebbero essere corrosi e distrutti, si possono equitativamente quotizzare per una discreta somma da convenirsi prima o da fissarsi dopo un prudente giudizio, diffidandoli però con un opportuno avviso, affinché possano dire le loro occorrenze e segnatamente sulla promessa che al dire della Comunità è stata fatta dal Padre Priore degli Agostiniani fin dall’ anno scorso (1789 ) di concorrere alle spese delle occorrenti riparazioni.

Ad effetto però di procedere in quest’ assunto con metodo, tutto che si tratti di affare da prendersi in via totalmente economica, crederei necessario che da S.A.R. venisse delegata persona autorevole per sentire i suddetti Re.mi Padri al fine o di indurli a prestare anticipamene quella somma che potrà convenirsi, o per disporli al pagamento di quella che potrà essere giudicata equa dopo l ‘esecuzione del, lavoro, ben inteso che tanto in un caso quanto nell’ altro, rendesi necessario che tale persona sia informata della entità dellì opera e però, nell’ atto di scrivere alla Comunità di Borgotaro di prestarsi alla pronta esecuzione di essa, si dovrà pure eccitare a spedire la perizia di ciò che a un dipresso può importare per istruzione del supremo Governo, onde possa questo procedere fondatamente sull’ articolo del predetto concorso dei Padri Eremitani.

Che è quanto ho l’ onore di rassegnare in riscontro del foglio di V.E., 27 cadente e con tutto rispetto mi prostro…Min. Ventura.

Segue un’ altra lettera del 23 luglio dello stesso anno, sempre al Ministero a S.A.R. il Duca di Parma.

“Dovendosi alla Comunità di Borgotaro anche in sequela della somma determinazione procedere senza ulteriore riguardo all’ esecuzione del riparo occorrente alla difesa di quel ponte e ponendo un tale riparo giovane eziandio alla difesa dei fabbricati e fondi dei Padri Agostiniani ed essere perciò giusto quotizzarli nelle spese che occorreranno, si avvisano perciò li stessi Padri affinché entro il termine di 15 giorni debbano dedurre tutto ciò che crederanno di poter eccepire nel caso che opzionassero di non dover soggiacere a tale quotazione, per indi procedere a quelle ulteriori determinazioni che saranno del (caso).

Dalla qui unita perizia di Vincenzo Mariani rassegnata al superiore governo della Comunità di Borgotaro intorno alle riparazioni occorrenti al ponte sul Taro e ai fondi dei Padri Agostiniani.

RILEVASI

– Che per assicurare il ponte occorre la spesa di £10 m. di Piacenza

– Che se i Padri Agostiniani riparassero la loro fronte superiore con una muraglia si potrebbe assicurare il ponte con la spesa di sole £7.850.

– Che il riparo occorrente alla fronte dei Padri costerebbe £ 9.000, che se invece del proposto muro a difesa del fronte dei sopraddetti Padri si volesse supplire con un pannello , la spesa si ridurrebbe a sole £5.000 ma che l’ opera non sarebbe sicura. Pare dunque si possa dedurre da detta perizia:

– Che l’opera necessaria al ponte di £1.000 m. nulla giovi ai Padri giacché si confessa che per riparare i loro fondi sarebbe poi necessario un lavoro superiore di £ 9.000 m.

– Che per l’opposto questo lavoro dei Padri sarebbe vantaggioso alla Comunità perché parimenti si confessa che in tal caso il lavoro occorrente al ponte si ridurrebbe a £ 7.500, non si vede dunque, da quanto si espone come si possono presentemente obbligare i suddetti Padri al concorso della opera necessaria al ponte , come pretende la Comunità di Borgotaro e perciò, cosi stando le cose, sono di rassegnato sentimento che si possa insistere perché dalla medesima Comunità si faccia prontamente eseguire il proposto muro, prima che la stagione si avanzi e tutto al più si può riservare il diritto alla Comunità stessa di quotizzare i suddetti Padri se e come potrà essere di ragione ,compita che sia l’ operazione e vedutone l ‘esito da cui potrebbe forse emergere che malgrado quanto si asserisce in detta perizia, il solo lavoro occorrente alla difesa del ponte portasse giovamento anche ai fondi di quel Convento e se non altro ai fabbricati che ciò in sostanza (che ) io credo, ben inteso però che si debbano prima diffidare i religiosi con un avviso preventivo da spedirsi ai medesimi da Tribunale o Ministero o altra persona autorevole in piacere s S.A.R. nel modo che resta espresso nell’ accluso modello…Ministro Ventura

Ed infine, il 27 agosto, sempre dello stesso anno così scrive il Ministro Ventura all’ ingegnere Cocconcelli di Parma:

“ Sua Altezza Reale mi dà l’ incarico di trasmettere a V.S ILL.ma l’ annessa supplica della Comunità di Borgotaro con cui descrivendo i lavori da essi fatti eseguire perché il fiume Taro non tagli fuori quel ponte e le minacce che nonostante fa il detto torrente, implora che da questui Padri Eremitani si debba concorrere, alle nuove occorrenti spese, onde andando al riparo si per preservare i loro beni e la loro chiesa che non rimangano devastati, quanto anche per togliere i gravi pregiudizi che ne risentirebbe il commercio affinché essendo ella pienamente edotta della situazione di detta chiesa e i beni dei suaccennati religiosi, avanzi il suo parere e se crede che pur essi debbano concorrere alle spese come dalla Comunità viene fatta istanza”.

Come si sia conclusa la vertenza anche questa volta non mi è dato sapere perché non ho trovato notizie o documenti che parlino dei frati, forse presagi della bufera napoleonica che già scatenata, sconvolgerà gli ordini religiosi o forse per non sottomettersi alla volontà della Comunità Borgotarese, o forse ancora per qualche ragione a noi sconosciuta, dei monaci non rimane traccia.

Le necessarie protezioni furono comunque portate a termine de il Taro imbrigliato nel suo letto non ha potuto arrecare ulteriori gravi danni al complesso della nostra chiesa e al ponte che tuttora, seppur ingrandito e modernizzato, incorpora nella sua struttura l’ antico ponte.

I PADRI SE NE VANNO E PER LA CHIESA È LO SFACELO

Nel 1769 è duca di Parma Don Filippo di Borbone, secondogenito di Flippo V, re di Spagna, suo primo Ministro è DU Tilot.

Le condizioni economiche del ducato non sono certamente floride ed il Du Tillot, comincia ad attuare una serie di risanamenti dei bilanci dello Stato. I provvedimenti del 1769 colpiscono gli ordini religiosi, ne aboliscono i privilegi e stabiliscono l ‘incameramento dei beni ( le così dette “manomorte”) del clero.

I nostri frati lasciano così il ducato.

A Don Filippo, succede sul trono di Parma il figlio Don Ferdinando; Du Tillot continua il programma delle riforme e colpisce ancora più duramente i privilegi del clero, non arrestandosi neppure di fronte alle minacce del Papa, anzi, come risposta alle proteste espelle dal ducato l’ Ordine dei Gesuiti.

Ben presto però prevalsero sul duca le influenze della moglie Maria Amalia, arciduchessa d’Austria che ridimensionò il potere del primo Ministro costringendolo a lasciare la città.Con la caduta del Du Tilot si arrestarono i progressi civili dello stato, peggio ancora, molti dei mali da lui estirpati col rigore delle leggi ritornarono rapidamente. Cosi al clero si restituiscono i beni poco prima tolti e con questi tutti gli antichi privilegi.

I nostri frati ritornano. Fu comunque una breve permanenza poiché gli ordini religiosi saranno definitivamente soppressi dai decreti di Napoleone del 1805. Intanto in Europa si scatena la rivoluzione francese, nella nostra valle vi è un continuo passaggio di truppe: Francesi, Austriaci, Tedeschi, Polacchi,Russi che avanzano e si ritirano in continuo andirivieni. Ecco che cosa scrive nel suo diario don Francesco Varsi, parroco di Pontolo:

“..Due paesani però, avanti d’ entrare in paese, verso Gotta furono fucilati dai francesi, presi in sospetto come spioni ed in altro modo nemici. I loro quartieri furono I loro quartieri erano la chiesa di San Domenico e di San Rocco. In questa, entrativi d’ improvviso, ed essendo la chiesa apparata giusto il solito e la sacrestia con mobile, da alcuni scellerati Polacchi si mise il tutto a sacco e con enorme dispregio delle sacre immagini e dei sacri arredi, Lo stesso si fece prima nella chiesa di Gotta e qualche violenta rapina anche in quella di Brunelli e San Vincenzo .Gli oratori poi dei Disciplinanti, di San Clemente e la chiesa delle monache servirono di magazzino per i Francesi e i Tedeschi, provveduti di paglia, legna e pagnotte della Comunità… Fu proibito di dare qualunque segno di campane per tutto il tempo che i Francesi stettero in questo territorio, fino che ritornarono i Tedeschi i quali ordinarono tosto si dessero i segni “cattolici “com ‘essi dicevano””.

Nel 1803 chiesa e convento erano abbandonati a deserti, ce lo attesta i l Capitano Antonio Boccia nella relazione del suo viaggio di studi compiuto per ordine del Consigliere di Stato Moreau de Saint Mary nell’ alto Valtarese .Nei cenni su Borgotaro scrive :

“ La porta verso il Taro conduce ad un ponte di pietra solidissimo di molti archi a capo del quale immediatamente evvi il Convento degli Agostiniani Eremitani : non vi sono più religiosi”.

Sempre più scarse sono le notizie sulla chiesa di San Rocco ora abbandonata e scheggiata, poche e spicciole si trovano nelle deliberazioni del Consiglio Municipale degli Anziani.

Il 15 febbraio 1817, alla voce “ Affitto vecchio cimitero si dice che detto cimitero venne abbandonato: “li 18 novembre ultimo scorso”. Così viene descritto:

“… un terreno altre volte ad uso cimitero ora prativo, cinto di mura di figura poligona irregolare di 35 metri in lunghezza e 15 in larghezza, appartenente al Comune di Borgotaro, situato nel luogo detto San Rocco, all’ estremità del ponte e attiguo al fabbricato dell’ ex Convento degli Agostiniani in confine al Nord- Est del piazzale della chiesa di detto, al sud del detto fabbricato e a Sud Ovest di beni del patrimonio dello Stato e della strada pubblica..( ivi compresa una clausola) …per lo spazio di 5 anni il locatore non potrà cercare altro frutto dal terreno affittato che quello che viene spontaneamente e senza opera della uomo”.

Nel 1828 appare dalle suddette deliberazioni una domanda riguardante il podere detto di San Rocco “.. estensione hettari 8,76 di terre appartenenti all’ ex Convento ora patrimonio dello Stato “ si chiede per il Comune il ricavato che potrebbe servire per il riattamento e mantenimento dell’ attigua chiesa detta di San Rocco, già donata al comune dal cessato Governo francese, chiesa che stante l’ elegante sua costruzione serve d’ ornamento al paese ma che minaccia prossima rovina come detto dall’ ottimo Mon. Loschi in occasione dell’ ultima sacra visita.

Si dice anche il Comune, nel passato, si è sempre interessato dei beni del Convento e si citano documenti del 1542, anno di fondazione della chiesa. Si conferma che nel 1827 la chiesa di san Rocco viene chiusa al culto.

Nel conto consuntivo del bilancio del Comune del 1829, alle entrate figura la voce “per fitto del Convento di San Rocco £170”. Il 22 maggio 1830 l ‘Opera Parrocchiale chiede che siano tenuti aperti al pubblico gli oratori di San Rocco, San Bernardino e san Domenico.

Il 20 ottobre de 1831 il Comune chiede di avere una famiglia di religiosi nel Convento di San Rocco e il 30 maggio 1832, dietro richiesta del Consiglio, decide che il numero dei religiosi per San Rocco sarà di 8 (4 da messa e 4 fratelli ).

Nel corso dell’ epidemia di colera del 1855-56 che colpisce Borgotaro la nostra chiesa diventa un luogo di raccolta e di cura detto “Spedali di colerosi” di SaN Rocco.

Dalla Gazzetta di Parma del 2 ottobre di quell’anno si trova l ‘articolo che sotto riporto e che prova la presenza, oltre di quello di San Rocco, anche di un altro ospedale.

“Ad una povera donna, Leopardi Maria di anni 69, madre di famiglia, venne offerto di assumere, a pagamento, le incombenze d’ infermiera nella villa di Brunelli (Borgotaro ). Accettò le incombenze, non la mercede, dicendo che le bastava il contento di fare un’opera buona ,si volle munire di conforti religiosi e congedatasi dalla famiglia entrò nell’ ospedale, ove mercè di Dio, illesa continua ad assistere gl’ infermi con quelle affettuose sollecitudini che si addicono ai cuori ben fatti “.

Probabilmente, negli anni successivi, cioè nella seconda metà dell’ 800 la chiesa fu adibita a caserma o a luogo di reclutamento dei soldati per il nascente stato Italiano perché nell’ atto di acquisto del Comune nel 1896 viene chiamata, per la prima volta “ ex caserma” di San Rocco. È peraltro ancora vivo tra gli anziani del Quartiere il ricordo che la chiesa fu utilizzata come stalla e precisamente stalla con tori per monta pubblica. Anche questo deve essere successo prima dell’ acquisto dello stabile da parte del Comune. Non ho trovato comunque documenti che confermano la suddetta notizia..

Si arriva intanto al 1896 ,anno in cui il Consiglio comunale delibera l’ acquisto della chiesa:

“Acquisto del locale di san rocco .affitto provvisorio onde entrarne subito in possesso. Ritenuto che da questo Consiglio Comunale venne deliberato l ‘acquisto dell’ex Convento di San Rocco e che trasmessi gli atti per l’ approvazione con lettera 14 dicembre 1895, si attendono di ritorno da un giorno all‘altro col Regio Decreto che autorizzi l ‘acquisto stesso. Ritenuto che con l’ avviso in data 2 dicembre successivo L ufficio del Registro faceva pubblico che detto fabbricato sarebbe stato affittato per trattativa privata al miglior offerente.

Ritenuto che entrando il Comune in possesso del detto fabbricato questo non avrebbe potuto essere messo all’ asta. Ritenuto che onde entrasse subito nel possesso di detto fabbricato, la Giunta Municipale ha fatto domanda di assumerlo in affitto per un anno e di corrispondere a titolo d ‘affitto l ‘interesse del 5% sulla somma di £4.650 salvo far cessare l ‘affitto il giorno in cui il Comune diventerà proprietario del detto edificio.

Ritenuto che la domanda della giunta municipale subordinatamente all ‘approvazione del Consiglio è stata accettata… si approva a voti unanime l‘ opera della Giunta “

Nel 1897, con atto notarile del Dott. Murena, il Comune acquista lo stabile da Demanio:

“Innanzi a me dotò. Murena Luigi, fu notaio isp. prel. notaio iscritto presso il Consiglio notarile di Pparma, in presenza degli infrascritti testimoni Pontali Simone e Del grosso Giaccomo, in conseguenza della deliberazione del Consiglio comunale che stabiliva di acquistare l ex caserma di San Rocco di proprietà demaniale per adibirla a servizio di pubblica utilità per la somma di £4.650, detta proprietà viene acquistata dal Comune di Borgo Val di Taro nella persona del dott. Avv. Giuseppe Lanati Sindaco della medesima Comunità…, con la chiesa e il Convento viene acquistato un –“ annesso appezzamento in un sol corpo di ettari 0, 29, 80 di terreno sui confini di cui in appresso;: sud- Est strada per Pontremoli. Nord : terreni Strabelli Contessa Gliceria fu Francesco, Ovest : strada per Genova e la nominata Contessa Gliceria “

Una ventina d’ anni dopo, durante la guerra del15-18, nella nostra chiesa sono alloggiati i prigionieri tedeschi.

Anzi, a questo proposito, qualche anno fa un prigioniero è tornato a san Rocco per ringraziare, attraverso il parroco, tutta la popolazione che lo aveva salvato dalla fame durante la sua prigionia.

Infatti molti abitanti del rione portavano ai prigionieri castagne e castagnaccio, insomma tutto ciò che potevano racimolare per sfamarli. Il cibo veniva loro passato attraverso una finestrella sul retro della chiesa oppure attraverso i fili spinati che chiudevano il piazzale antistante la chiesa fino al Taro. Ma neppure al Comune, l’ acquisto fatto porta proficui benefici tant’è che nel 1920 vende la proprietà della chiesa, il tempio compreso, ai signori Raffo, Castagnoli e Serpagli che l’ adibiscono a magazzino carbone.

LA RIAPERTURA AL CULTO DIVINO

La chiesa di san rocco viene definita in un articolo apparso sul giornale di quell’ epoca “ la Giovane Montagna “: Un grazioso tempio con convento annesso”

La bellezza del tempio, con le sue linee sobrie ma eleganti , la posizione così opportuna perché la popolazione ognor crescente in questa zona abbia maggior comodità per adempiere ai doveri religiosi…rendono evidente e necessaria la ridonazione di San Rocco al culto divino.

Certamente la popolazione è disagiata nel recarsi alla chiesa del capoluogo per assistere alle sacre funzioni, specialmente ei freddi mesi invernali dovendo attraversare il lungo ponte.

Sua Eccellenza Rev. Ma Mons. Esilio Menzani, fin dalla sua prima visita al Vicariato di Borgo Taro aveva notato la bellezza dell’ artistico tempio, così sconciamente ridotto e che qualcosa bisognava fare perché San Rocco ritornasse ad essere la casa del Signore.

Nel 1923 per l’opera, la tenacia e l’ impegno dell’ allora arciprete Mons. Giovanni Squeri, si costituisce un comitato con il compito di riaprire la chiesa al culto e procedere quindi ai necessari restauri.

Detto comitato è formato dallo stesso Mons. Squeri, dal Se. Marchini e da sig. Ceccarelli che comprano il complesso.

Il 6 ottobre dello stesso anno il Vescovo cos’ scrive l’ arciprete Mons. Squeri: ..È noto quanto mi stia a cuore la riapertura di SanRrocco onde venga finalmente cancellata una ingloriosa pagina di storia Borgotarese e facilitato ad una parte dei cristiani l’ assistenza religiosa…”

Sempre nella stessa si forniscono suggerimenti per l’ espletamento delle pratiche..così conclude:

“Mentre il Comitato si interesserebbe ai suoi nomi la chiesa e il convento, rimanendo esposto per un 15/20 mila lire, somma che non deve fare paura specie ad un Comitato Borgotarese…”

Inoltre invita il Comitato a rilasciare nelle mani dell’ autorità ecclesiastica quelle dichiarazioni che per qualsiasi eventualità dimostrerebbero che sono persone le quali gentilmente si prestano per ridonare al paese una chiesa che da tempo è profanata.

Il Comitato compra quindi il complesso stipulando un mutuo per poi donare il tutto all’ Opera Parrocchiale (fabbriceria ) di Borgotaro. Tutto questo si desume da una scrittura privata e da un atto notarile di mutuo ad interesse di £ 60.000 stipulato con la banca Cattolica di Sant’ Antonio di Piacenza, redatti entrambi il 30 novembre 1923 dal notaio Giuseppe Micheli di Parma. Cosi si legge:

“ Per mezzo della presente privata scrittura da valore ad ogni effetto.. di legge.. obbliga e vincola i compratori ed aventi causa da essi, in perpetuo quanto segue : i signori Raffo ,Serpagli, Castagnoli hanno venduto con atto del parmense notaio Micheli dott. Giuseppe , in data 30 novembre 1923 l ‘edificio detto Chiesa di San Rocco con tutte le sue adiacenze e pertinenze di terreni, fabbricati, come da essi acquistati nel giorno 6 giugno 1920 dal comune di Borgotaro.. Ai signori Ceccarelli, Marchini,Mons Squeri.. con la condizione che la chiesa sia riaperta al culto cattolico da farsi nel più breve tempo possibile e non oltre il terzo anno dal 1 gennaio 1924”

Nell’ atto Micheli è dichiarato che il prezzo della vendita è stato fissato e pagato in £ 75.000. Il sig. Raffo e Spagnoli donano la loro quota per la realizzazione del nobile intento ed i compratori si impegnano verso il sig. Raffo Giovanni e i suoi eredi e successori a far dedicare s Santa Rosa una cappella e celebrare in perpetuo 25 Messe in suffragio dei defunti delle loro famiglie.

Interessante per la nostra storia è l’ atto notarile di stipula del mutuo di £ 60.000 ad interesse del 5 % contratto dai compratori.Tal somma è da restituire alla Banca entro il termine di anni 12 da oggi 30/12/1923 mediante 24 semestralità. La Banca si cautela ponendo un’ ipoteca sull’ edificio stesso.

Ecco precisamente : “ si chiede l ‘iscrizione della ipoteca consentita dai sin. ri Dott. Marchini, Ceccarelli, e Mons. Squeri a favore della suddetta Banca Cattolica di Sant’ Antonio in Piacenza col citato rogito Micheli Dott. Giuseppe sopra l’ immobile seguente : un ampio edificio denominato Caserma di san Rocco, distinto al numero civico 43 “

L’ edificio con le sue adiacenze è in parte destinato ad abitazione per famiglie operaie in parte nella sua vastità di ambienti, sopra un area di 400 mq è adibito ad uso magazzino, la restante parte funge da cortile che da qualche tempo gli inquilini hanno parzialmente adibito ad orto..

Sempre nello stesso atto si leggono i confini della proprietà su cui la Banca iscrive ipoteca : al Nord le ragioni comunali, ad Est stabili già Brattesani Giuseppe e Solari Giovanni, a Sud ed a ovest i terreni della Società Industria e Cementi.

Non era regolare però che la proprietà della Chiesa fosse intestata a privati anche se questi l ‘avevano rilevata proprio per riaprirla al culto .Così si legge in un ricorso alla Corte d’ Appello di Bologna, fatto dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Borgotaro:

“La fabbriceria della chiesa parrocchiale è venuta nella determinazione di rendersi proprietaria della chiesa di San Rocco e delle sue adiacenze .Non avendo peraltro a sua disposizione la somma occorrente per pagare il prezzo, in seguito a trattative intercorse, è venuta nella determinazione di permutare con detta chiesa ed adiacenze lì ex Oratorio dei Disciplinati di esclusiva proprietà della Fabbriceria parrocchiale e che da tempo non serve più al culto “

Si fa presente inoltre il beneficio economico che ne deriverebbe in quanto il valore dello stabile “ Caserma di San Rocco “ è indubbiamente superiore a quello dell’ Oratorio. Al presente ricorso si allegano le stime peritali della ing. Ettore Mussi. In questa perizia di stima interessante è la descrizione della chiesa:

“La chiesa è di dimensione piuttosto ampie.. non rimangano però che i muri, il tetto de il volto. Niente pavimenti, niente altari, non decorazioni o intonaco..”

Il tetto è di lastre di pietra, secondo l’ uso locale, è danneggiato in più parti ed in parte scoperchiato .I muri sono screpolati, lesionati e in fondo e in non florida condizioni di stabilità. Le proporzioni della chiesa sono giuste ed in origine la medesima doveva avere un aspetto architettonico gradevole.

Addossato alla chiesa vi è un fabbricato , un tempo sede del convento, parte di questo fu ricostruito per formare quattro locali ad uso scolastico che insieme agli altri dovevano servire per la sede delle scuole comunali, ma per breve tempo le scuole vi ebbero la loro sede perché i locali erano inadatti per la loro insalubrità.

Tra la parte sopradescritta e la chiesa vi è una parte dell’ antico convento lasciato come era “ad initio “.

Intanto per reperire i fondi necessari ai restauri interni ed esterni della chiesa si costituisce un gruppo di volontari per raccoglier offerte nella campagna.

Sono nominati i sig. Del maestro Antonio,Gatti Giovanni e Giaccomo di Frasso, Villa Vittorio del Poggio, Botti Marco e Terroni Luigi di Grifola, Gatti Antonio e Piscina Giuseppe della Pieve, I fratelli Marchini della Aventino, Della pina Domenico di Cartara, Piscina Lorenzo della Calcinara..

Si può intanto dare inizio ai lavori ed è una nobile gara fra i cittadini di Borgotaro per portare la loro adesione ed il loro contributo.

Un registro porta annotato l ‘elenco dei donatori (oblatori 9 e relative offerte, grandi e piccole. A titolo di cronaca segno le ditte che furono le principali offerenti : Ditta Milanese e Azzi per fornitura di cemento, Ditta ing. A. Ferari e c per laterizi,Ditta Lunardini per calce, Ditta Tagliavini per legname, Ditta Stekli per forniture varie e poi un lungo elenco di offerenti privati.

Primo dell’ elenco degli offerenti si legge una nota: “ Chi offre lire 1.000 avrà il suo nome scolpito in lettere d’ oro su di una lapide marmorea da collocarsi all’ ingresso del tempio”.

Si deve arguire che allora nessuno offrì tale somma, oppure che la lapide, per qualche altra ragione, non si è potuta fare..

Non c’è una ditta appaltatrice ma gruppi di muratori, piccole imprese 8Mariani- Da nielli ) che in momenti di tempo libero si recavano alla chiesa e gratuitamente prestano la loro manodopera.

Questo è quanto ricorda Ernesto Borzoni : Avevo allora, nel 25-26, una dozzina di anni e andavo e andavo insieme ai miei coetanei a fare il “bocia”. Il pavimento era sterrato e i muri scrostati, non appariva nessuna immagine sacra.Con la “cariola “ portavamo nel Taro materiale di ogni genere.. nel coro abbiamo rinvenuto anche delle ossa.. davanti al portone d’ ingresso, mentre si fissavano le impalcature per i restauri esterni sono emerse altre sepolture ora giacenti sotto l’ asfalto. Il sig. Ruffo aveva trasformato la chiesa in un grande magazzino di carbone, aveva costruito, nell’ attuale campo sportivo, una fila di baracche che servivano da ricovero ai cavalli e alle carrozze.. Una delle due campane, forse nella rovina del campanile, si era venata e fu rinsaldata poi posizionate entrambe sul lato destro della chiesa”.

Mentre i restauri interni volgono alacremente al termine, si decide di fissare la data per la riapertura 24 e 25 settembre 1927.

Cosi si legge in un articolo de “La Giovane montagna “ datato 1° novembre 1927 :

“ alle 18 di sabato, 24 settembre, processionalmente preceduto da un lungo corteo, Mons. Vescovo dalla chiesa arcipretale si porta a San Rocco.. 2

Qui ha luogo la cerimonia tanto suggestiva della riconciliazione e ribenedizione della chiesa .Il popolo si accalca attorno e riempie il tempio ammirato e commosso. Il Vescovo, finito il rito, rievocando la storia di quelle sacre mura, prima profanate, ora ribenedette. Esprime tutta la sua profonda commozione e compiacenza e sente il dovere di ringraziare Mons. Squeri, il Comitato, il popolo per aver raccolto, assecondato e compiuto uno dei più vivi desideri del suo cuore e con calda e appassionata riconoscenza.

“ Ora- dice- sono veramente soddisfatto e provo una delle più grandi consolazioni dei mie anni di ministero come Vescovo di Piacenza “.

Il Comitato riunito a fianco dell’ altare maggiore raccoglie le congratulazioni festose e calorose di tutto il popolo.

Nella mattina del 25 settembre, domenica, hanno inizio le funzioni con la Santa Messa celebrata nella chiesa riconciliata. Metereologicamente parlando è una giornataccia, infuria il mal tempo, una pioggia torrenziale e vento furioso persistono per tutta la mattinata e le prime ore del pomeriggio.

Il maltempo ha impedito il concorso dei fedeli che si prevedeva imponente, ma l’ attaccamento dei Borgotaresi alle loro tradizioni cristiane,appare ancora più chiaramente perché numerosissimi, sfidando la pioggia e il vento, presenziando al sacro rito.

Quando la chiesa – come ora ben sappiamo – venne chiusa al culto e sottratta al suo santo scopo ,la statua del Santo fu accolta nella chiesa di Sant’ Antonino e ogni anno, era portato, il 16 agosto, per le vie del paese.

Venerata da secoli viene ora portata a spalle, per l’ ultima volta, per la via principale del paese, per essere ricollocata nella nicchia dietro l ‘altare maggiore ora a lui dedicato.

Verso le 16 infatti, quando il cielo sembrava mostrarsi più propizio, dalla chiesa di Sant’ Antonino incomincia a sfilare un lungo corteo formato dalle confraternite e da quasi tutta la gente del “Borgo”, in ordinata processione, passando per Porta Nuova si avvia a San Rocco. I solenni festeggiamenti si concludono con la “trina 2 benedizione del Vescovo.

I restauri non erano ancora terminati e dovranno procedere ancora per qualche tempo.

Il primo dicembre del 1927 cosi scrive il Vescovo a Mons. Squeri .

“Recandomi a Begonia … passando fermai lo sguardo su San Rocco e vidi che si stava riattandone l’ artistica facciata ottimamente. “

Ma è la situazione circa la proprietà del fabbricato che preoccupa il nostro Vescovo…” Viste le preci umiliate a Sua Santità Pio XI. Del Rev.mo Mons. Squeri, allo scopo di regolarizzare giuridicamente la posizione della chiesa di San Rocco, si concede l’ autorizzazione ad acquistare la chiesa mediante permuta dell’ di San Bernardino (Battuti o Disciplinati) di proprietà dell’ Opera Parrochiale stessa, gravandone l’ ipoteca sullo stesso di modo che la chiesa ne resterà libera “

Ottenuto questo il Comitato e il Presidente della Fabbriceria mettono a punto l’ ultimo atto importante nella storia che ho raccontato : la donazione.

Il 23 gennaio del 1932 il Notaio dott. Battista Molinari, in casa del Sen.Marchini (loc le Pezze ),alla presenza di due testimoni, Forni Carlo e Costella don Egidio stipula quanto segue :